-

MRD檢測應用價值被多方證實,吉因加行業技術引領

2021/9/27 22:02:39 來源:財訊網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示:日前,在第27屆全國臨床腫瘤學大會暨2024年CSCO學術年會上,吉因加攜手廣東省人民醫院吳一龍教授、北京協和醫院梁智勇教授等專家共同舉辦了“厚吉薄發,MRD揚帆遠航”學術專題會,就MRD的學術成果、臨床應用及院內真落地病理專家共識指導等方面進行了深入的探討。日前,在第27屆全國臨床腫瘤學大會暨2024年CSCO學術年會上,吉因加攜手廣東省人民醫院吳一龍教授、北京協和醫院梁智勇教授等專家共同舉辦了“厚吉薄發,MRD揚帆遠航”學術專題會,就MRD的學術成果、臨床應用及院內真落地病理專家共識指導等方面進行了深入的探討。

吳一龍教授 廣東省人民醫院

會議上吳一龍教授表示隨著ctDNA在診斷、疾病預測、治療措施預測等方面價值的日漸凸顯,國內外專家已經不約而同地把MRD技術作為臨床腫瘤學的一個重要的指標。未來,MRD將在臨床實踐中占據突出地位。

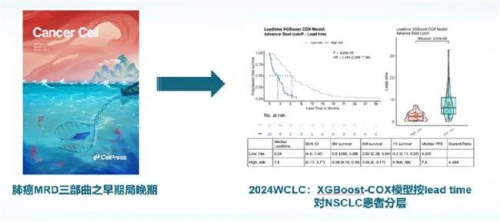

肺癌MRD-三部曲引領適應性治療

廣東省人民醫院張緒超教授在《肺癌MRD三部曲引領肺癌適應性治療的創新之路》的演講中表示,廣東省人民醫院與吉因加合作的肺癌MRD三部曲是國內首個貫穿早中期、局晚期、晚期肺癌全病程治療的系列研究。

張緒超教授 廣東省人民醫院

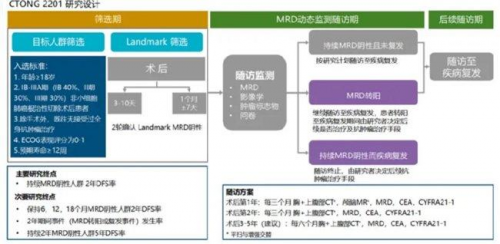

第一部曲-早中期NSCLC患者:MRD陰性的人群并不會從輔助治療中獲益,當中位隨訪時間延長至近4年,MRD持續陰性人群的無復發生存率仍然達到93.2%。MRD陰性被認為是疾病治愈的關鍵指標!MRD陰陽性轉換的高峰期仍然是術后18個月,術后兩年內的持續、按期監測是提升患者預后的關鍵。

第二部曲-局晚期NSCLC患者:首次提出“放療早期MRD清零”的概念,放化療后持續MRD陰性患者2年PFS達88.4%,代表潛在治愈人群。通過放療中/放療后的MRD動態變化特征可以精準地進行預后分層,同時還可以預測免疫維持治療的療效。MRD檢測的靈敏度高達97.8%,MRD檢測比影像學中位提前4個月預測復發(lead time)。

ctDNA水平、檢出致病性變異、以及基線和MRD陽性時檢出一致的致病性變異是lead time和預后不良的獨立預測因素。通過構建機器學習模型有效預測lead time,篩選出快速復發患者,為基于ctDNA-MRD指導臨床治療決策,提供了新的證據。

第三部曲-晚期NSCLC患者:同樣享有藥物假期的機會!23%病人平均長達20個月的藥物假期仍未見復發征象,研究首次證明由ctDNA指導的適應性降階TKI治療策略對某些攜帶驅動基因突變的晚期NSCLC患者可行。部分患者達到長期不用治療,再治療有效率高。治療模式創新,晚期驅動基因陽性肺癌的患者,原本連續用藥模式變為密切監測下間斷用藥模式。

目前,雙方還基于MRD陰性肺癌患者的治療降階(CTONG2201)研究展開合作,期待未來能提供更高級別的循證醫學證據,實現MRD在肺癌精準診療中的臨床轉化應用。

廣東省人民醫院已在2023年率先落地吉因加個性化MRD的院內檢測,一年多以來積累了豐富的經驗,而腫瘤治療的目標從來都不僅僅是生存期的延長,更重要的是生活質量的提高,基于MRD的適應性治療將引領我們真正實現腫瘤的精準診療!

腸癌MRD——未來已來,助力免疫治療更精準

吉因加MRD在肺癌領先取得豐富成果,在腸癌方面,吉因加也與臨床醫生保持緊密合作,爭取早日為臨床診療增添新證據!復旦大學附屬腫瘤醫院的彭俊杰教授在《未來已來,MRD讓結直腸癌免疫治療更精準》的專題演講中表示,“上帝為腸癌關上了用藥的門,卻也打開了一扇液體活檢的窗,MRD在腸癌全病程管理中必將大有可為!”

彭俊杰教授 復旦大學附屬腫瘤醫院

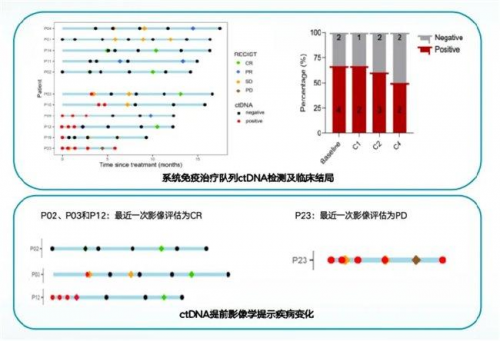

會上,彭教授分享了dMMR結直腸免疫治療相關的研究進展,及他本人參與的多項ctDNA觀察性和干預性臨床研究。并著重分享了與吉因加合作的“ctDNA-MRD在晚期或局部晚期dMMR/MSI-H腸癌患者免疫治療中的臨床應用探索”的研究進展。

在11例新輔助免疫治療隊列中,隨著治療的進行,新輔助免疫治療隊列患者的ctDNA陽性率呈整體下降趨勢,ctDNA動態變化可以反應新輔助免疫治療療效,同時也反應系統免疫治療療效。

現有數據顯示,ctDNA可以提前影像學提示疾病變化,lead time 4.4個月。彭教授表示:盡管該研究還沒有完成入組,但初步結果顯示,在dMMR腸癌患者用免疫治療,且缺乏很好的療效評估方法的前提下,ctDNA的確給我們一個更加符合臨床實際和病理特征的伴隨診斷的方法。目前,該項目內所有樣本均在復旦大學附屬腫瘤醫院院內本地檢測。

MRD檢測共識——助力院內落地規范化

院內檢測合規,是吉因加一直關注的,在本次專題會上,北京協和醫院的吳煥文教授對《實體瘤分子殘留病灶(MRD)檢測共識》進行了分享。該共識由北京協和醫院牽頭,自2023年6月啟動,與業界病理專家經過兩次研討會及兩輪問卷調研,圍繞MRD的概念、臨床價值和適用人群、檢測方法、策略選擇及時機選擇、規范化檢測及報告內容等形成13條關鍵共識。

吳煥文教授 北京協和醫院

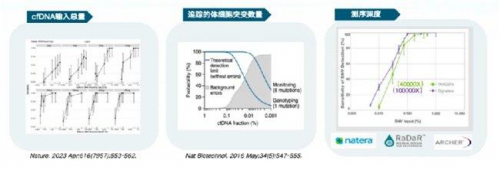

Tumor-informed+個性化MRD檢測策略,更具優勢。組織基于WES覆蓋范圍全,但分析復雜度高,多基因panel落地便捷。MRD又分為群體探針定制和個性化探針定制,群體定制的流程相對比較簡單,但它的覆蓋范圍比較大,敏感性就相對不足,針對每個患者,可能存在一些個性化位點沒有覆蓋。個性化定制panel聚焦于這個患者在組織里面檢測出來的這些位點,所以它可檢測深度可以達到更高,敏感性可能會更好。

MRD的性能評估,檢出限與靈敏度同等重要。cfDNA輸入量、追蹤的體細胞突變數量、測序深度等是影響MRD檢測LoD/分析靈敏度的關鍵參數。cfDNA輸入量并不是越多越好,要結合樣本/患者情況。在相同的血漿游離DNA(cfDNA)輸入量下,在一定范圍內,增加追蹤突變數量及測序深度可提升MRD檢測靈敏度。推薦追蹤多個突變,測序深度推薦>30000x,個性化定制panel測序深度可考慮>100000x,以提升MRD檢測性能。

目前,該共識即將正式見刊于《中華病理學雜志》!這也意味著MRD規范性檢測邁出了重要的一步,也為今后臨床應用奠定了堅實的基礎。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

-

- 熱點資訊

- 24小時

- 周排行

- 月排行