-

中國大規模糧食進口發展現狀與未來發展趨勢

2016/6/17 10:57:53 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示:一、中國大規模糧食進口發展的問題中國玉米在很長一個階段處于供需寬松、出口量比較大的狀態中,1992、1993、2000、2002和2003這5個年份中,玉米出口均超過1000萬噸,但是2010年中國開始進口玉米,進口量為157萬噸,20一、中國大規模糧食進口發展的問題

中國玉米在很長一個階段處于供需寬松、出口量比較大的狀態中,1992、1993、2000、2002和2003這5個年份中,玉米出口均超過1000萬噸,但是2010年中國開始進口玉米,進口量為157萬噸,2011年進口175萬噸,2013年中國谷物共進口1458.5萬噸,其中,玉米進口326.6萬噸。玉米出口轉變為進口的情況使得國內很多人聯想到大豆產業的尷尬境地,擔心玉米會重蹈大豆的覆轍。相關判斷和預測結果頻繁出現,比如,中國玉米供求的緊平衡狀態正在被打破、2011年中國已經進入玉米的“全面進口”時代,比較保守的估計到2020年,玉米缺口約為1000萬噸[1],考慮飼料需求增長,仇煥廣認為2020年和2030年中國玉米的凈進口量將分別達到1764萬噸和4809萬噸,中國玉米自給率將分別下降到93%和84%,更為悲觀的結果是,到2020年玉米缺口甚至將達到2000萬噸[3]。除了學者研究之外,國際組織也更為關心中國肉類和飼料糧的預測。聯合國糧農組織(FAO)和經合組織預測,到2022年中國粗糧(主要是玉米)進口量將為1320萬噸,將超過中國進口配額的最高限水平。2014年6月中國經濟簡報專題研究了中國糧食消費結構的轉變對國內供給和國際貿易的影響,該報告認為中國糧食消費量將不斷增長,由于國內生產增長受到限制,玉米和大豆的進口量將不斷增加,預測到2020年中國玉米產量為2.2億噸,2030年為2.43億噸;預測到2020年中國玉米需求量會達到2.4億噸,2030年達到2.85億噸,使玉米的供求缺口加劇。盡管預測(或者叫匡算)的假設、模型等各方面存在差異,但是有一點確信的是,大家對玉米進口量擴大擁有更加一致的認識。無獨有偶,國際上也出現很多類似的判斷,比如“中國肉類需求正在改變全球食物系統”、“誰來養活中國人”、“誰給中國提供肉”等一些質疑或擔心不絕于耳,更有經濟學家大膽預測中國會進口超過3000萬噸玉米。

現實中中國并不像經濟學家預測的那樣進口小麥和玉米,谷物進口量極小,且中國從玉米出口國向進口國轉化的轉變只是在2010年剛剛開始。2012年玉米進口量達到歷史最高水平(520.74萬噸),中國已經連續四年成為玉米的凈進口國。這種變化也是引起人們對中國玉米問題甚至糧食問題的關注的重要原因,也是大家預測未來中國將不斷增加玉米的進口數量的最為重要的證據。但是據此認為中國將出現大規模玉米進口與當前東北玉米庫存壓力較大相互矛盾,因此,科學分析玉米進口對于判斷未來農產品進口形式具有非常重要意義。

在中國廣大農村,玉米和大豆有非常多的相似性,首先,二者均是土地密集型作物,大豆的下游產品豆粕和玉米均是重要的飼料糧;其次,中國的兩種作物種植均沒有比較優勢,中國剛加入世界貿易組織時,國內玉米和大豆價格均高于美國產品價格;最后,很長一段時間內,兩者均作為傳統糧食作物,盡管后來放開政策稍有區別,但是關稅和配額政策均不足以解釋二者后來貿易狀態之差別。為什么中國大豆從1996年開始大規模進口,2014年大豆進口量高達7140萬噸,而玉米在1997-2009年內一直保持凈出口地位。

二、(1983-2012)年植物油需求還是飼料糧需求

1、植物油消費

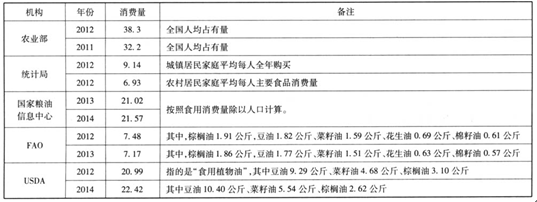

國家統計局公布的關于植物油消費的統計數據僅包括城鎮居民家庭平均每人全年食用植物油購買量和農村居民家庭平均每人全年植物油消費量,缺乏國內植物油消費總量的統計。按統計局的數據匡算,中國在過去十余年間,中國全國人均植物油消費量穩定增長,2012年已經突破8千克/人,如表1所示,并且在近兩年呈現趨緩之勢。聯合國糧農組織公布的植物油消費量是根據中國城鄉人口加權獲得,顯然,這兩個數據均顯著低估了中國植物油實際消費量。農業部公布數據相對較高,是因為其數據是植物油的全國人均占有量,而不是食用消費量,忽略了庫存、工業消費、高估產油率,同時把所有大豆都視為產油大豆。相比較而言,國家糧油信息中心和美國農業部(USDA)公布的數據較為接近,而且二者均是食用消費量,低于農業部公布的全國人均占有量,比統計局公布的購買量要高,較為準確。

各種來源的大陸植物油消費量(單位:公斤)

考慮到中國食用植物油的消費習慣,除了在餐桌飲食中攝取植物油外,還存在“牙齒榨油”。即中國人在日常生活中,對一些干貨,例如瓜子、花生、松子、榛子等有較大消費量,同時,豆腐、豆奶、豆漿等豆制品也是國人的偏愛。瓜子、花生、松子等,雖經過炒制,未直接榨油,但其自身含油率較高,經過牙齒咀嚼,在體內亦可完成油脂轉化過程。而豆制品也是如此,豆制品屬于大豆加工的副產品,但其自身含油也會在人體內得以消化,完成對油類的攝取。所以,本研究考慮的攝取植物油的渠道,不僅僅有從超市購買的植物油,也應當包括這些未通過“直接榨油”而是“牙齒榨油”的油料加工產品。故而本研究在匡算食用植物油時,采用了一種大膽的算法,即將油料作物中所有油量(除部分損耗),經過直接或間接渠道都被人體吸收,也就是說一種油料作物所含有的植物油,均可被人類所吸收(不計損耗)。給定了各種油料產量及進出口量,結合其含油率,即可算出該油料作物的“可榨油量”供給。再加上這種油料的凈進口,可以得到該油料的總供給。最終加總中國各種油料供給,即可匡算出中國食用植物油的消費量。

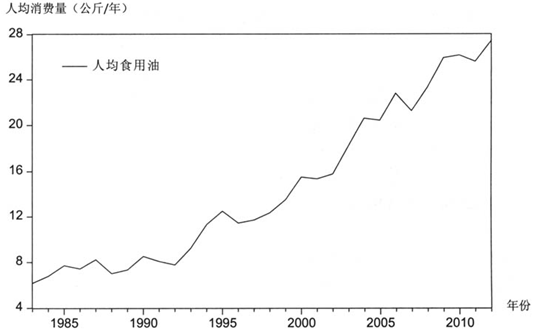

中國1983-2012年食用植物油消費量匡算

總的來看,在新的匡算方法下,不考慮庫存情況時,中國2012年食物植物油的總供給可達到3713.54萬噸,這與統計年鑒公布的數據有些出入,但相對比較準確。中國人均食用植物油量已達到27千克,并且呈現上升趨勢。這意味著人均占有量沒有農業部公布的那么高,即使考慮到其中的工業用途或其他非食用需求可能在300萬噸左右,再減去300萬噸庫存,那么人均食用植物油量仍舊應該不超過23公斤。由此可見,國家糧油中心和USDA的數據更加可信,其中USDA的數據最為接近,所以,本研究在匡算植物油缺口更加傾向于USDA的統計的大陸植物油人均消費量。

2、肉類消費、飼料糧量消費分析

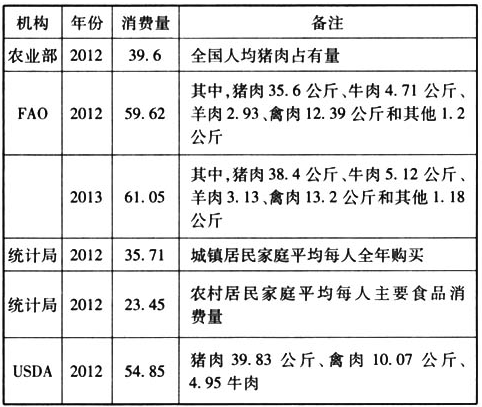

相比植物油消費量,肉類消費的估算就更加困難,原因在于中國肉類消費統計制度存在較大的缺陷,中文文獻中鐘甫寧和盧鋒較早認識到肉類在生產量與居民直接消費量兩者間存在較大的差異,1995年中國人均肉類的生產量是消費量的2.6倍。盡管諸多學者從多個維度去分析生產量與消費量之間差異的來源,但是人均肉類消費量數據仍存在較大的缺陷。按照統計局的統計,2012年城鎮居民家庭平均每人全年購買35.71公斤肉,如表3所示,顯然這個數據低估了城鎮居民家庭消費量,至少這個數據沒有把在外消費量納入到統計系統中。馬恒運、袁學國等諸多學者的經驗研究都支持肉類在外消費的比例相對較高,統計局統計低估了人均肉類消費。

農業部公布的全國人均豬肉占有量為39.6公斤,這意味著中國豬肉人均消費量不可能超過39.6公斤,所以,USDA統計中大陸的豬肉消費統計數據可能高估了大陸豬肉消費。考慮到中國禽肉的快速增長,禽肉的消費量應該會超過10公斤以上水平。

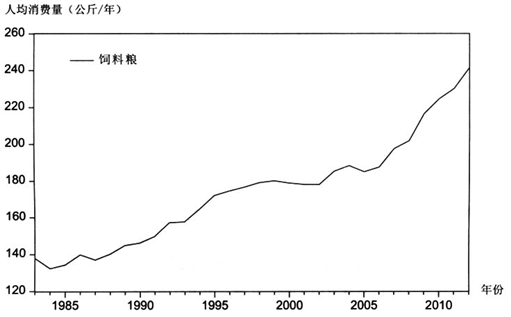

飼料糧需求是引致性需求,是從肉蛋奶等派生出來的需求,因此,肉蛋奶和水產品的生產和消費狀況是飼料糧需求的原動力。從發達經濟體的糧食消費來看,在經濟發展初期,人們收入水平相對較低,糧食直接消費隨著收入提高逐漸增加,當經濟發展達到一定水平時,糧食直接消費量則逐漸降低,而糧食間接消費由于動物性蛋白需求提高呈現增加趨勢。飼料糧是指為滿足養殖動物需要,以原糧形式被直接制成飼料所消耗的糧食,主要包括玉米、稻谷、小麥、谷子、高粱及薯類等。在這里我們主要考慮玉米、小麥、稻谷以及大豆,同時對飼料糧的供給量進行新的匡算。考慮到稻谷在近些年直接用作飼料糧,我們可以將稻谷總供給量的一部分直接轉化為飼料糧供給;麥麩、豆粕作為傳統飼料,只需將小麥、大豆供給量與出麩率和出粕率結合,即可算出這部分飼料糧的供給;而玉米作為主要飼料糧,其主要用途便是飼料,除了部分工業消費和種子消費之外就是飼料消費。其中,所有作物的供給量均考慮產量與凈進口量加總。匡算的人均飼料糧消費,整體呈現了明顯的增長趨勢。

各各來源的大陸肉類消費量(單位:公斤)

中國1983-2012年人均飼料糧匡算

3.肉類和植物油消費的對比

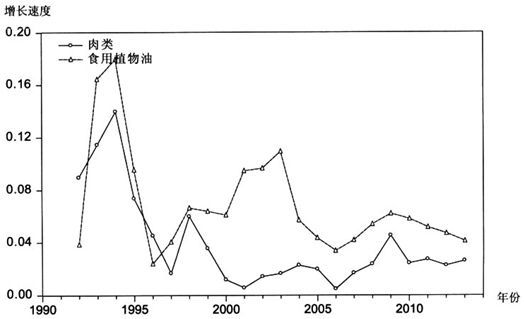

從圖3來看,肉類和植物油消費增長速度均下降,但是植物油增長速度仍舊高于肉類增長速度。由此可見,相比較肉類需求而言,植物油消費仍舊會出現增長趨勢,只是增長速度相當于之前有放緩趨勢。顯然,植物油需求仍呈剛性增長,尚看不出拐點。

同樣,根據本文測算的植物油和飼料糧增長速度,在1992-2013年之間植物油增長速度相對較快,之后呈現較慢的增長速度,如圖4所示。但是2006年之后飼料糧開始出現較快的增長,但是并沒有超過食用植物油增長速度。

1990-2014年植物油和肉類增長速度

三、中國未來植物油與肉類需求預測

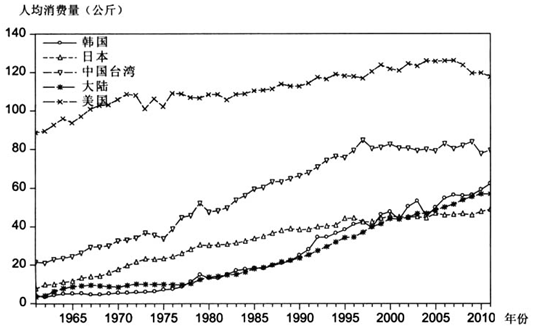

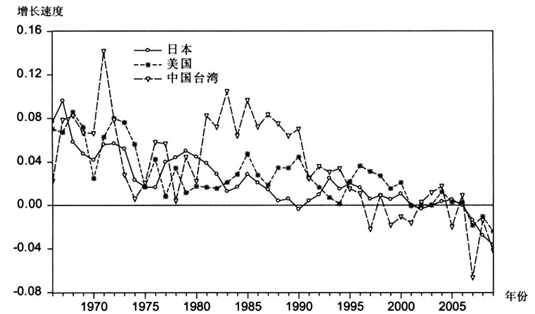

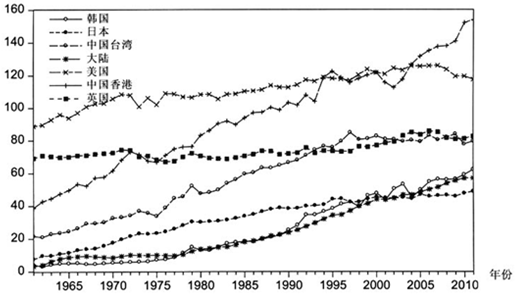

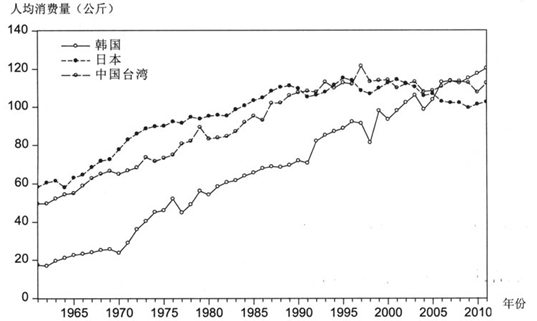

日本和韓國飲食習慣與中國具有一定相似性,分析日韓食物消費結構演變特征,對判斷中國食物消費發展趨勢具有重要參考價值。中國臺灣和大陸兩岸居民有著較為相近的消費習慣,更有利于前瞻性判斷大陸的肉類和植物油需求。美國既是發達國家代表,也是西方西餐的代表性國家,西餐的人均肉類消費量相對較高,如果中國遵循美國的食物發展模式,則是中國肉類和植物油人均消費預測的最高方案選擇。

部分地區人均植物油消費

日本、美國和中國臺灣植物油消費增長速度

1、植物油消費

從各個經濟體的人均植物油消費來看,第一,植物油消費與經濟增長、民眾收入水平緊密相連。1955年-1970年代初,日本人均GDP從1560美元上升到7660美元,食物人均消費量(包括植物油)隨GDP的增長快速上升。1970-1990年日本經濟增速放緩,人均實際GDP從7660美元上升至30000美元。這一時期肉類、乳品、雞蛋和植物油消費繼續保持增長,1990年代以來,日本經濟陷入長期低迷,人均實際GDP增長緩慢,肉蛋奶及油消費開始趨于穩定。第二,當植物油消費達到一定水平,則植物油趨于飽和。日本1996年人均消費量達到了19公斤水平之后基本趨于穩定,2005-2006最高達到19.7公斤,但是之后出現過下降,2009年人均僅消費了18.1公斤。美國也出現過類似現象,1996年之后超過了30公斤水平,2005年達到了33.6公斤,之后出現些微下降,2008年僅消費了31.7公斤植物油。第三,存在不同的烹飪習慣、不同消費模式。日本的以大米、蔬菜、魚、大豆為中心的飲食模式,韓國以泡菜、烤肉為中心的消費模式,食用油脂消費相對較低,韓國人均植物油消費基本在15公斤水平、日本人均植物油消費基本在20公斤以下水平。然而在美國的消費模式下,植物油消費量較大,2014年超過32公斤。還有就是介于二者之間,突出以中國為代表,更突出表現為飯菜消費模式,中國臺灣省目前在24公斤水平。第四,食物消費除了受經濟發展水平影響,還受到人口結構變化影響。1960-1970年日本這個階段15-64歲人口從6000萬增加到7200萬,而0-14歲青少年及65歲以上老人數量變化不大,中青年人口的大量增加極大帶動了食物人均消費量的增長,而1996年0-14歲人口比重開始低于65歲以上人口比重,日本進入少子化時代,同時,65歲以上人口占總人口比重超過14%,日本進入老齡社會,2005年突破21%,日本進入超老齡社會。顯然,老齡化和少子化將導致人均食物消費下降。所以,對于東亞人來說,消費“飽和態”很可能出現在20-30公斤,并根據飲食習慣略有差異。對比與中國大陸飲食習慣最為相似的中國臺灣,認為其食用油脂的消費量應該不會超過30公斤,大陸現在的人均消費水平為22.42公斤(2014年),仍舊有提升空間。

2、肉的消費與引致性的飼料糧消費

從全球肉類消費來看,2014年日本的肉類消費基本在45公斤水平,韓國2012年之前維持在60公斤水平(2014年達到了66公斤),中國臺灣的人均肉類消費不到70公斤,而西方經濟體,美國、巴西和阿根廷等各國人均肉類消費超過了100公斤。

顯然,肉類消費增加和收入水平提高密不可分。隨著經濟發展和居民收入水平的提高,肉類消費需求量呈現一個逐漸增加的趨勢,但是之后進入一個較為穩定水平。從日本情況來看,肉類消費和植物油消費一樣,進入1990年代肉類消費進入成熟期,1990年突破40公斤后逐漸進入穩定期,2010年為44公斤,2014年達到45.7公斤。2000年中國臺灣人均肉類消費達到79公斤、之后出現過下跌,2006年恢復到79公斤水平,之后出現下跌,2014年下跌至低于70公斤水平。2002-2007年美國肉類消費基本維持125公斤水平,之后出現下降,2014年僅113公斤。有趣的是,中國臺灣和美國都達到一個比較高肉類消費水平然后呈現些許降低,之后進入一個較為穩定水平,可以稱之為消費成熟期。

部分國家(或地區)的肉類基本信息

粗看日韓肉類消費水平并不高,大陸肉類消費水平已經超過了日本,但是我們不能簡單認為大陸肉類消費未來增加空間很小。原因在于,日、韓肉類消費水平盡管相對較低,但是其水產品消費量比較大,兩國的水產品的人均消費量均超過了55公斤。如果把水產品消費量加進來,中國臺灣、日本、韓國等人均肉類消費基本維持在100公斤水平上。最后,如前文所言,人口結構顯著影響著食品消費,包括肉類消費。1996年日本進入老齡化和少子化社會,2005年日本進入超老齡社會,人口結構會導致了日本人均食物消費增長乏力或者消費下降。

中國臺灣、日本和韓國肉類人均肉類(包含了水產品)消費

對比大陸和各個經濟體的肉類消費,大陸肉類消費已經超過了日本的肉類消費水平,與韓國肉類消費水平相比還有約5公斤缺口。但是和美國2004-2007的肉類消費水平相比(均超過了125公斤),大陸肉類消費增長空間還有60多公斤水平。需要指出的是,美國1967年人均肉類消費超過100公斤,此時美國的人均GDP剛剛達到2萬美元(以2005年的不變價格)。2014年大陸人均GDP(以2005年的不變價格)為3866美元,按照7%的經濟增長速度,2030年人均GDP達到1.1萬美元水平,不及美國1960年的水平。所以可以粗略判斷中國在2030年達到美國100公斤消費水平為小概率事件。

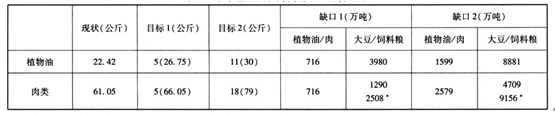

四、不同方案下中國植物油和飼料糧缺口

從全球的膳食習慣來看我們能清楚看出兩種不同模式:東亞類的中餐食品組合是飯與菜的結合,飯就是主食,菜則為肉類、蔬菜、水果、菌類等豐富組合,收入水平的高低往往表現在“菜”上。肉類往往和蔬菜、植物油結合,或者蔬菜與植物油結合,飯(米或者面)和不同菜完成豐富的“菜食譜系”,屬于節約土地的節糧型食物消費。美歐或者說西方的典型西餐食品組合是肉類+奶類+飲料的食品組合,對于肉類和奶類的消費顯著偏高。由此可見,不同消費模式的選擇會顯著影響著未來大陸的食品消費格局。準確地說,上述兩種模式并不是完全僵固的,以日本為例,傳統日本食品消費主要是以大米、蔬菜、魚、大豆為主典型的“醬湯泡飯”,但是后來越來越西化,出現了豐富的肉類、牛奶及奶制品、油脂、水果等,呈現一種多樣化、富營養的飲食生活模式,食物消費結構與膳食營養構都發生了實質性變化。可以預見未來大陸的食品消費介于中餐和西餐之間,為此,本研究在匡算植物油和肉類缺口時,既參考中餐膳食模式,也參考了西方西餐膳食模式,以大陸消費現狀與國外曾經達到的最高水平之間差距作為消費缺口。

1、消費缺口

本研究以USDA和國家糧油信息中心的大陸植物油消費現狀22.42公斤作為匡算的起點,然后選擇不同目標經濟體的歷史最高水平來計算植物油和飼料的缺口。對于植物油而言,中國臺灣在1997年曾消費植物油高達26.8公斤,然后才慢慢趨于下降,降至24公斤左右。如果假設大陸人口按照聯合國開發計劃署(UNDP)的人口預測數據,到2020年中國人口約14.33億人,則大陸植物油消費約需增加716萬噸,如果這716萬噸植物油需要通過大豆進口來滿足,則需要進口3980萬噸大豆。假設中國到2030年達到美國的植物油消費水平,即2005年美國曾經到達歷史最高水平33.6公斤,那么2030年大陸14.53億人口則需要植物油1599萬噸,需要進口大豆8881萬噸,這已經超過了2014年中國大豆的進口量了。

對于肉類而言,按照USDA的估算,中國現在肉類消費已經達到了61公斤,已經超過了日本的消費水平,距離韓國66公斤有5公斤差距,而且按照過去的肉類消費增加特點,基本上每5年大陸增加肉類約5公斤水平,這樣到2020年需要增加肉類供給716萬噸。如果這716萬噸肉全部是禽肉的話,2020年至少需要增加飼料糧1290萬噸,如果全部是豬肉則需要2149萬噸飼料糧。如果按照中國臺灣2000年曾經達到的79公斤水平,則大陸有18公斤肉類缺口,假設大陸到2030年達到該水平,則需要增加肉類2579萬噸,需要4709萬噸禽肉飼料,如果全部通過豬肉供給來滿足,則需要增加飼料糧7848萬噸。需要進口如此巨大規模的飼料糧顯然是大家對于玉米進口做出大規模預測的重要基礎。需要指出的,在進口大豆滿足國內植物油需求的同時,也滿足了飼料糧的消費,為了滿足植物油新增消費需要3980萬噸、8881萬噸的大豆,相當于進口了3184萬噸和7105萬噸豆粕。為什么非要進口大豆而不是直接進口植物油?原因至少有兩點:伴隨中國食品消費升級,食用植物油消費快速增長,外國資本開始進入大陸的大豆壓榨業,2000年大陸大豆日加工能力僅為6.4萬噸,2014年大豆行業的設計產能達到1.47億噸/年[9],全球大豆行業資源配置過程中,各方深耕中國市場,既看重大陸市場本身,也服務于整個亞洲市場。除此之外,2007-2014年間,每年中國均進口了800-1100萬噸植物油油脂,其中棕櫚油基本在500-600萬噸,為了滿足植物油需求,必須通過大豆進口來滿足大陸植物油消費。由此可見,如果2020年的肉類需求不論是通過禽肉還是豬肉來滿足,通過進口大豆基本上都可以滿足國內飼料糧需求。到2030年,即使全部通過豬肉來滿足需求,飼料糧的供給缺口也僅是743萬噸。

美國、巴西年人均肉雞產品消費量在40公斤左右,中國人均禽肉的消費量約12-13公斤,雞肉是高熱量、低脂肪健康肉類,含有較多的不飽和脂肪酸-油酸和亞油酸,能降低對人體健康不利的低密度脂蛋白、膽固醇,所以禽肉相對受消費者歡迎[10]。如果未來大陸主要通過禽肉消費來滿足國內肉類需求,則基本沒有很大的飼料糧缺口。即使隨著國內收入水平提高,部分高收入群體選擇消費牛羊肉,那么直接進口牛羊肉也是一種選擇。還有,玉米、豆粕是飼料原料最為主要兩種來源,由于存在能量及蛋白含量差異,玉米主要用于能量類飼料,而豆粕主要用于蛋白飼料。豆粕在飼料行業中的應用中,家禽占比52%,豬肉占比29%,肉類消費結構變化會影響豆粕和玉米的需求結構,可能會出現中國通過進口大豆來滿足植物油的需求時,產生的豆粕在滿足國內豆粕需求之后仍舊有部分可供出口,但是同時還需要進口玉米作為能量飼料。從全球市場來看,玉米出口國主要是美國、阿根廷、巴西、法國、烏克蘭、保加利亞、俄羅斯、北非等,而且巴西、阿根廷和美國分布在南北半球,種植和收獲的季節差異性容易給中國提供更多選擇,所以,玉米進口面臨國際市場貿易風險相對較小。

未來植物油和肉類的缺口匡算結果

如果考慮玉米產量增加,上述的缺口可能會更小。玉米產量增加可能來源于兩個方面:單產和種植面積的增加。當前大陸玉米單產與主產國相比有差距,部分地區玉米單產還有較大提升空間,預計未來玉米的增產空間不會低于1000萬噸。聚焦于玉米主產區,播種面積超過300萬公頃的地區有河北、內蒙古、吉林、黑龍江、山東、河南6個省份,其中,黑龍江播種面積最高(545萬公頃)。從單產來看,東北地區的吉林的單產最高(7932.7千克/公頃),華北平原地區中山東省玉米單產(6427.1千克/公頃)相對較高,河北單產最低,僅5481.0千克/公頃,河南省玉米單產僅有5608.2千克/公頃。如果黑龍江和內蒙古的玉米單產可以達到吉林省的玉米單產水平,則黑龍江和內蒙古的玉米將增產1550萬噸,如果河南和河北的玉米單產達到山東玉米單產水平,這兩個省份的玉米產量將增加556萬噸。僅這兩個地區的玉米增產就將超過2000萬噸。從全國來看,如假設中國玉米單產的平均增長率為1.7%,即使播種面積不增長,玉米總產量在2020年接近2.46億噸水平,2025年接近2.67億噸水平。另外,飼用谷物的播種面積還有擴大空間,來源于兩個方面:第一,人均口糧消費正逐年下降,擴大玉米種植面積仍舊有可能;第二,從口糧小麥向飼用小麥也會擴大飼料糧的供給。由此可見,到2020年如果能保障玉米產量穩定增加,玉米總產量足以滿足國內需求。退一步說,結合前文分析,即使大陸玉米不增產,考慮到大陸庫存亟待消化,2020年飼料糧的缺口也不會像文獻中描述那么大的缺口。

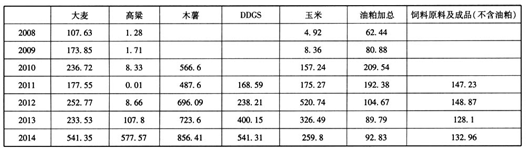

2.重新評估玉米進口形勢

相比較而言,1992、1993、2000、2002、2003年玉米出口量均超過1000萬噸,到2012年玉米進口520萬噸,2014年進口量增長至259萬噸,同時還進口了大麥、DDGS(Distillers Dried Grains with Solubles,酒糟蛋白飼料)、木薯等其他產品,而且這種進口發生在國內玉米產量呈現快速增長的背景下,玉米進口形勢開始得到各界關注和討論。所以,重新評估玉米及其相關產品進口形勢具有重要價值。

從營養學來看,高粱和玉米的營養成分較為類似,二者可以完全替代。相比較玉米而言,大麥能值相對較低,對于養豬和家禽來說,能值比玉米的能值低15%左右。所以,如表4所示,高粱和大麥進口量相當于979萬噸玉米進口量。進口木薯主要做酒精,其副產品木薯渣仍舊可以用作飼料,3噸木薯≈1噸無水酒精+若干木薯渣(可作飼料),而玉米向酒精轉化往往按照3噸玉米≈1噸酒精+1噸DDGS+1噸二氧化碳,所以,進口856萬噸木薯、進口541萬噸DDGS大致相當于進口了856萬噸玉米,這樣整個玉米替代品加總進口量相當于進口了1800萬噸玉米,加上玉米直接進口的259萬噸,那么2014年整個玉米及玉米替代品進口量超過了2000萬噸。這樣的判斷至少傳遞兩個信息:第一,中國沒有大規模進口玉米,且玉米進口量不超過進口配額(720萬噸),多元化進口飼料糧有利于滿足國內需求,對于國際飼料糧市場并不會造成實質性沖擊;第二,2000萬噸玉米及替代品進口占玉米產量不足10%、占主體飼料糧的比例為6.4%,沒有像部分研究所闡述“玉米將步大豆后塵”、“國內的玉米種植重蹈大豆的覆轍”那樣糟糕。

玉米及其替代品進口(單位:萬噸)

需要明確指出的是,近些年中國已經進口了大量玉米,但是這些進口不純粹是肉類需求、飼料糧需求所致。原因在于,第一,玉米庫存壓力大。2008年以來國家為了保護農業生產者利益而進行收購,2011、2012、2013和2014年的收購數量分別是127萬噸、3083萬噸、6919萬噸和7759萬噸,減去逐年的拍賣數量,東北地區臨時儲備庫存結余不低于1.3億噸,有的研究估計庫存高達1.5-1.7億噸[11-12],說明國內玉米庫存龐大。如果按照年增玉米消化3000萬噸來計算,到2020年能夠將現有的過量庫存消化掉,重新實現供求平衡。第二,中國豆粕已經開始出口,2012年出口132萬噸、2013年出口約200萬噸,大豆是在全球范圍的資源配置,這也間接證明國內飼料糧并非像大家想象的那么緊張。第三,目前進口不是因為國內玉米大規模短缺所致,而是由國內巨大的價差和利益所驅動。2015年8-9月進口玉米的中國口岸完稅(含港雜)價格為1700元/噸左右,按南方港口2700元/噸現貨價格計算,玉米進口的理論利潤1000元/噸。其中,人民幣升值也為巨大價差做出貢獻。以2011年5月人民幣/美元匯率為6.5,2011年年底2012年初人民幣/美元匯率基本維持在6.3,2013年6月-2015年7月基本在6.15左右,2014年曾經達到6.1。這意味玉米進口企業僅外匯這一塊的成本大幅度下降。因此,如此大的價差促使貿易商和加工商選擇進口玉米。

五、剛性需求增長仍將推動大陸食用油消費量繼續增長

大陸人均食用植物油消費量已經超過世界平均水平,食用植物油消費高速增長階段已經結束,但是剛性需求增長仍將推動大陸食用油消費量繼續增長,到2020年和2030年,最為保守的估算,大陸可能會進口約4000-8000萬噸大豆。顯然,大陸未來進口更多大豆不只是為滿足國內需求植物油需求,還為大陸提供豐富的飼料糧。另外,大陸進口更多大豆也突出表現為全球大豆產業資源配置的結果,因為亞洲大豆產業產能基本集中在中國,植物油和豆粕可以實現向周邊國家出口,滿足亞洲周邊市場需求。對于肉類而言,中國肉類需求還有很大增長空間,但是2020年之前國內玉米庫存基本能夠滿足國內飼料糧消費。到2030年,在大規模進口大豆滿足植物油及提供豐富的豆粕之后,飼料糧的供給缺口也僅是743萬噸,顯然,玉米進口并沒有部分研究預測那么大。

現有的糧食安全政策具有重要意義:

第一,大陸政府、大學、科研機構對大陸的飼料糧、糧食貿易做過相當多的研究,但是,迄今為止,針對大宗糧食進口監測與預測方面的工作一直不盡人意,預測結果往往難以使人信服。在相當高的程度上,對于大陸糧食與飼料糧市場的判斷、世界糧食市場的判斷主要是根據FAO、USDA和IFPRI(國際食物政策研究所)等機構的預測數據。諸多學者的文章甚至政府部門的研究報告里大量充斥著國外機構的市場分析與預測數字,而不是國內的權威分析結論。所以,構建與開發大宗農產品數據庫是關系經濟社會發展全局的一件大事,是“三農”工作領域的一項重要成果。我們要充分開發利用數據庫所獲得的豐富信息,系統深入分析農產品市場重大問題,準確把握新時期農業經濟發展變化趨勢,科學有效指導農業管理工作。

第二,全方位加強飼料糧進口管理。過去邊境干預更多是針對主糧,現在因為關稅配額約束,企業傾向于進口無需配額的飼用谷物(DDGS、木薯、大麥、高粱)來替代玉米,另外直接進口肉也是一種選擇,這將提醒政府在監管飼用谷物時需要重新劃定飼料糧的管理邊界,在口糧/飼料糧、進口飼料/進口畜產品、飼用谷物結構、飼料與玉米深加工業、糧食生產/生態尋求最優平衡。

第三,未來大陸進口飼料糧是必然趨勢,大陸必須給予全球市場一個穩定預期,培養貿易伙伴適應性。對比全球大豆、棉花和食糖過去的十幾年情況,全球市場適應相對較強,出口國和潛在出口國會根據市場做出適應,只要中國給世界飼料糧市場一個穩定進口預期,全球主要出國仍舊有潛力,而且會有部分國家會加入到出口貿易伙伴,世界市場將逐步進入良好的適應過程,有利于擴大全球飼料糧供給。

第四,提高飼用谷物的供給量,并適當控制國內玉米深加工產業發展。提高對酒精、味精、檸檬酸等高能耗、高污染的糧食深加工產品的稅負成本,征收糧食深加工產品出口稅,適當控制國內玉米深加工發展。對于玉米而言,加大種子育繁推一體化的步伐、擴大測土配方施肥面積及提高玉米種收的機械化水平對于玉米單產提高更為有效;對于小麥,調整小麥品種結構,擴大飼用小麥種植有利于擴大飼料糧供給;除此之外,逐步化解當前玉米庫存壓力,促進國內相關產業的資源優化配置,有利于國內農業結構調整、提高飼用谷物的供給量。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。