-

央企扎堆造“地王” 瘋狂搶地背后為哪般?

2016/6/30 10:30:14 來源:財經綜合報道 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示: 【又見地王】又是央企!中糧溢價236%拍下上海新場地塊 郊環外房價直沖6萬連續兩天,一線城市連出兩家“地王”。6月首日,央企信達地產以58.05億元總價奪【又見地王】又是央企!中糧溢價236%拍下上海新場地塊 郊環外房價直沖6萬

連續兩天,一線城市連出兩家“地王”。

6月首日,央企信達地產以58.05億元總價奪得上海寶山區顧村一地塊,溢價超過303%,刷新今年上海土地市場溢價率紀錄。

昨日下午,中國電建地產集團有限公司和廣州方榮房地產聯合體以82.8億元總價拿下深圳龍華區上塘地塊 ,刷新深圳年度總價“地王”,業內預估該項目建成后的銷售價格將突破7萬元/平方米。

為何央企、國企不惜天價拿地?“地王制造”的背后是真熱還是虛火?

拿地兇猛:信達一塊地花光全年銷售額

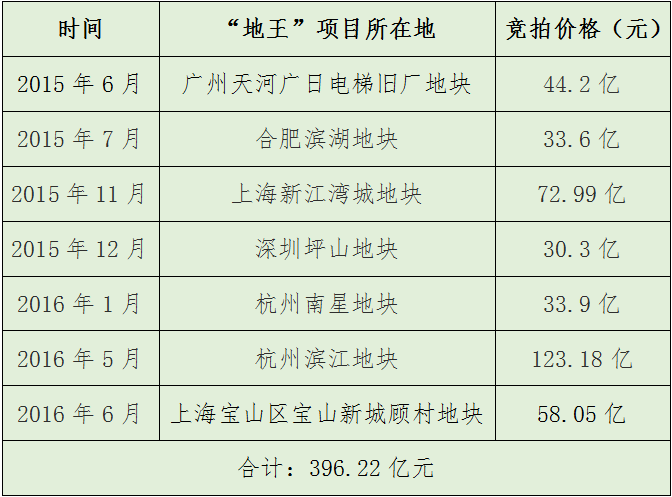

在上海豪奪顧村“地王”的信達地產為A股上市房企,其母公司信達資產隸屬財政部,是國內第一家專門處置不良資產的專業公司,被業界戲稱為“錢袋子”。信達地產過去一年內在各地瘋狂制造“地王”,據統計,近一年以來,信達(或以聯合體名義)先后在全國各地高調奪得近10幅地塊,其中7幅是地王,合計涉及資金近400億元。

信達地產的底氣首先與它是A股公司較易融資密不可分。該公司在2015年成功發行5年期中期票據30億元;并且30億元公開發行公司債券和80億元非公開發行公司債券均通過監管機構審批。因此信達地產可以說是人、錢具備,只欠項目。

不過,該公司2015年的財務狀況并不靚麗,期內公司經營活動現金流量凈額-43.46億元,凈利潤8.13億元,兩者相差-51.59億元,公司稱主要是報告期內因規模擴大,新增土地儲備所致。

今年來一半高價地被國企買走

實際上,信達地產激進拿地并非是央企孤例。自去年以來,一批央企、地方國企在土地市場表現十分活躍,并且拿地非常大手筆,造就了多個"地王"。

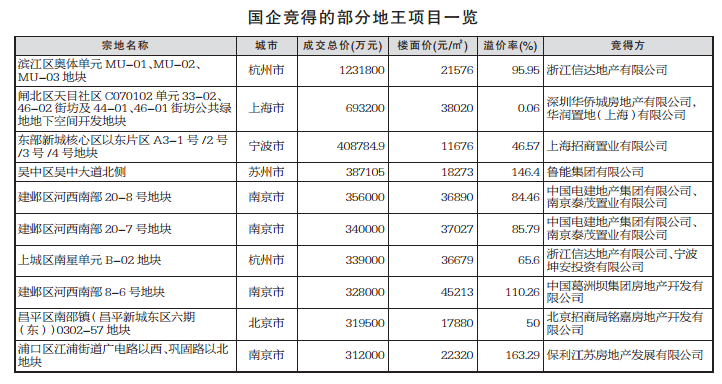

中原地產研究部統計數據顯示,2016年前5月,全國土地市場總價超過15億元的105宗高價地塊,成交總價為3288.2億元,其中有52宗被國企獲得,合計成交金額達1785.8億元,占比為54%,也就是說超過一半的高價土地都是被國企買走的。其中,信達、華僑城、招商蛇口、電建地產、魯能集團、葛洲壩、保利、中鐵、中冶等央企共制造出了15幅地王。

據克而瑞房地產研究中心觀察,2016年初至今,21家被允許從事房地產業務的央企中,至少有一半表現得異常活躍,無論是內部整合還是對外擴張均在提速。尤其是水電系央企加速搶做規模,水電系(魯能、電建、葛洲壩)和鐵路系(中鐵、中鐵建)在房地產板塊的投入力度變化最為明顯。

據統計,魯能、電建、葛洲壩成為大手筆的“地王買手”,它們今年已在南京、蘇州、天津、武漢、鄭州等最熱門的二線城市花了237億元,搶得9幅地塊。

央企為何熱衷“搶地”?

一大批央企、國企為何紛紛不惜成本在土地市場上出手?背后是否有其深層次原因?克而瑞研究機構的一份最新分析報告就提到,在當前國企改革和高層“地震”頻發的背景下,更多的并購、重組案例會在央企中發生,總量驚人土地資源或將有新的歸屬。

對于央企而言,板塊整合的最大影響無疑是人事變動。尤其在區域和集團管理層面,一旦團隊合并,必然會出現職務重疊的情況,因此當前展現出的實力越強,則越可能在潛在整合中成為占主導位置的并購方。也就是說,國企的拿地源于集團整合背景下爭取主動權的需求。

中原地產首席分析師張大偉則認為,目前市場的“地王”制造者基本都是“上市公司+國企”,這個群體資金實力更強,對未來市場波動的抗壓抵御能力也更強。過去一年房地產政策寬松,上市企業融資資金成本大幅下調,也助長了很多企業“賭性”,國企在土地市場表現得更加激進。

據新華網梳理總結,央企、國企敢于高價拿地,主要源于以下幾點原因:

1、國企的融資成本相較民企要低不少,資金成本優勢非常明顯;

2、絕大多數央企或國企旗下產業眾多,在各個城市都有自己的廠房等其他既有資產,以某央企拿下的城北某地塊為例,正是因為該地塊就是該央企旗下一家子公司的廠房所在地,相較于其他房企,該央企拿下該地塊有天然優勢;

3、由于很多央企并非以地產為主營業務,地產業務占比很小,利潤考核也往往不高,更多的是其他方面的考慮;

4、國企拿下高價地后,往往會選擇跟一線專業房企合作,借此學習他們的開發經驗。

新華社:必須遏制炒地炒房風氣

持續攀升的一線及部分熱點二線城市樓價,帶動了土地市場行情的火爆。實際上,不單是央企,很多房地產企業在一二線城市拿地欲望都非常強烈,造就地價的溢價率都較高。

針對二線城市房價過快上漲、土地市場“高燒不退”現象,新華社刊文指出,必須遏制地方政府炒地、投機資本炒房的風氣。《人民日報》則稱,部分省市去庫存過程中推高樓價并堆積信貸泡沫。

“退房令”發出6年并未真正見效

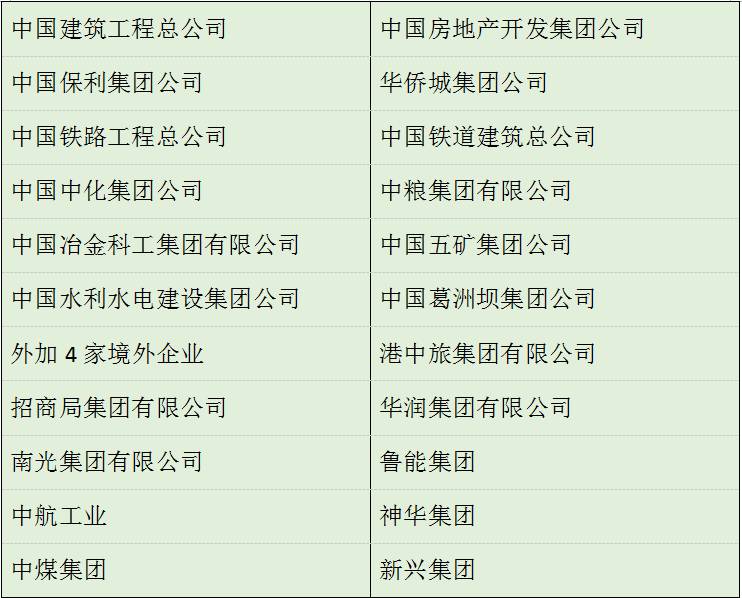

由于近期央企頻繁舉牌拿下一批高價地,央企是否應該進入房地產市場再度成為討論熱點。事實上這個問題國資委早在2010年就明確要求,78家不以房地產為主業的央企要清退房地產業務,僅留下16家主業為地產的央企,也就是俗話說“得有牌照”,后來,獲得牌照的央企增加到21家。如今,六年多時間過去了,這紙“退房令”實施的情況如何呢?

21家央企2011年獲國資委批準成為可以進入房地產的央企:

梳理公開資料可以發現,六年多時間里,那些屬于清退行列的央企尚沒有完全退出地產市場。就在去年的10月21日,中央第三巡視組向中國航天科工集團公司反饋了巡視意見,特別指出“還有9家三級企業從事房地產開發,有的在禁令出臺后仍在拿地”的問題。要求對所屬單位清理整頓房地產業務,并于今年9月30日前完成其余企業退出或轉型。

上海易居房地產研究院副院長楊紅旭認為,房地產行業牽涉面較廣,多方利益比較難平衡,“退房令”并沒有真正意義上完成,目前依然有很多央企在直接或間接地參與到房地產開發。

來源: 央廣網、新華網、中國證券網

每日A股操作策略和漲停股都會在我的微信號里發布,掃描下方的二維碼(或搜索微信公眾號:laochengucanhui )關注我的股參會。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。